Depression – die psychologische Online-Beratung

Fallbeispiele zur Depression u. Einführung

In so einer Praxis war Peter noch nie. Facharzt für Neurologie und Psychiatrie steht auf dem Schild. „Früher hieß es Nervenheilkunde und Nervenarzt”, denkt Peter. „Und ganz früher war es der Irrenarzt, der sich in den Anstalten mit den richtig Verrückten abmühte; und jetzt gehöre ich auch dazu”.

Die Patienten im Wartezimmer schauen eigentlich alle ganz normal aus; bei so einem Arzt würde man schon mit einem illustren Völkchen rechnen. Der älteren Dame links hinten sieht man an, dass mit ihren Nerven etwas nicht in Ordnung ist – sie zittert und wackelt so merkwürdig. „Parkinson” geht Peter durch den Kopf; das hatte sein Großvater auch.

Nun sitzt er da, mit einem Kuvert voller Computerbilder in der Hand, die der Radiologe von seiner Wirbelsäule gemacht hat. Nichts Dramatisches hatten sie alle gesagt; leichte Veränderungen im Lumbalbereich – wie sie viele in seinem Alter haben; Peter ist 43. Bis vor einem halben Jahr war er noch pumperl gesund. Hin und wieder eine Grippe; vor drei Jahren eine Leistenbruchoperation; sonst nie gesundheitliche Beschwerden oder irgendein Leiden. Hätte er sich auch gar nicht leisten können, bei dem Job den er hat; Peter ist Ingenieur in leitender Stellung.

Depression sitzt im Kreuz

Und nun hat er diese verdammten Schmerzen. Sitzen und längeres Stehen fallen ihm sehr schwer; Laufen geht einigermaßen; beschwerdefrei ist er nur im Liegen. Peters Peiniger sitzt im Kreuz, in der Lendenwirbelsäule.

Manchmal sind die blitzartig einschießenden Schmerzen, die bis hinein ins Steißbein stechen, so stark, dass er aufspringen muss und herumlaufen. Da er vorwiegend am PC arbeitet, ist das für ihn natürlich eine echte Katastrophe. Wochenlang war er schon krankgeschrieben; Physiotherapie, Massagen – das ganze Programm hat er schon durch.

Der Effekt ist gleich Null gewesen. Starke Schmerzmittel sind das Einzige was hilft. Seit einiger Zeit macht nun auch sein Immunsystem schlapp: Jedes Lüftchen das ihn anbläst macht ihn krank; Erkältung reiht sich an Erkältung; es ist zum Verrücktwerden.

Eine urplötzlich einsetzende depressive Stimmungslage, verbunden mit ängstlichen Verzweiflungs- gedanken, gab für den Hausarzt schließlich den Ausschlag zur Überweisung an den Psychiater. Dem erfahrenen Praktiker sticht sofort der typische Habitus des Depressiven ins Auge. Der Arzt erklärt Peter, dass sein stark depressiver Gemütszustand den ganzen Organismus beeinträchtigt und jetzt vordergrün- dig behandelt werden muss.

Die Röntgenbilder beurteilt er genau wie die anderen Ärzte auch: Als wenig auffällig und ohne Hinweise auf ein ernsteres Geschehen. Peter bekommt eines der neueren Antidepressiva verordnet – einen Serotonin-Noradrenalin- Wiederaufnahme-Hemmer. Der Neurologe erklärt ihm, dass der Wirkungseintritt einige Zeit benötigt und bis zu drei Wochen betragen kann.

Antidepressivum wirkt

Drei Wochen später sitzt Peter dem Arzt wieder gegenüber und er hat Erfreuliches zu berichten: Seine traurige Verstimmtheit ist verschwunden und was für ihn das Erstaunlichste ist, seine Schmerzen auch; wie weggeblasen; als ob sie nie existiert hätten. Der Psychiater meint, dass Peters Schmerzen Teil der depressiven Symptomatik gewesen sind; und da das Medikament seinen gestörten Hirn- stoffwechsel einpendelt hat, beseitigte es auch die körperlichen Beschwerden, die damit zusammenhingen.

Peter wirkt glücklich und ratlos zugleich. Er wird befragt, ob vor dem Auftreten seiner Schmerzen irgendetwas Auffälliges in seinem Leben passiert ist. Er bejaht und gibt Auskunft über eine berufliche Problematik, die ihn sehr zugesetzt hatte:

Eine herausragend dotierte, übergeordnete Stelle, war in seiner Firma neu zu besetzen. Er und Hans-Oskar, Manager einer Nachbarabteilung, waren die geeigneten Kandidaten für diese Spitzenpo- sition. Monatelang lieferten sich die Rivalen hinter den Kulissen einen aufreibenden Konkurrenzkampf. Peter spricht von der stressigsten Zeit seines Lebens. Aber am Ende entschied sich der Vorstandsvor- sitzende überraschenderweise für Hans-Oskar und gegen ihn. Einige Tage nach dieser Entscheidung verspürte Peter, frühmorgens beim Aufstehen, diesen Schmerz im Kreuz – geradeso, als wenn ihm jemand einen Tritt gegeben hätte…

Sehr verehrte Besucherinnen, sehr verehrte Besucher!

Hier auf dieser Seite möchte ich Ihnen Interessantes und Wissenswertes zum Thema Depression vorstellen. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, biete ich eine psychologische Online-Beratung an, die auf theoretischen Konzepten basiert, die aus der evolutionären Psychologie stammen.

Evolutionärer Blickwinkel

Lebensschwierigkeiten, Partnerschaftsprobleme, psychosomatische Erkrankun- gen oder seelische Störungen, erfahren eine andere Interpretation, wenn man sie unter dem Blickwinkel der Evolution betrachtet. Dieser Blick kann sehr weit zurückreichen in unserer erdgeschichtliche Vergangenheit – bis an den aller- ersten Anfang der Menschwerdung oder sogar noch darüber hinausgehen, bis in jene Zeit, als unsere Vorläufer noch kleine verhuschte Säugetiere waren oder Schwanz tragende Reptilien.

Erdgeschichtliche Epochen haben über Jahrmillionen die Körper und das Nerven- system der Lebewesen geformt. Beim Übergang von primitiven zu fortschritt- lichen Formen wurde Neues entwickelt, aber teilweise auch Altes beibehalten, auf dem das Neue aufbaute.

Die Evolution ist nämlich zu keiner Zeit in der Lage gewesen – in einem Schöpfungsakt – völlig neue Lebe- wesen zu konzipieren, da die alten Baupläne nur langsam und schrittweise abgeändert werden konnten. Deshalb wirkt die Natur auch so konservativ; es fällt ihr einfach so schwer, sich vom Alten zu trennen. Was für die körperlichen Merkmale gilt, gilt auch für das Verhalten und für die seelischen Eigenarten von Mensch und Tier. Das heißt, dass wir Menschen, in unserem Denkorgan, noch „Gehirnwindungen” besit- zen, die aus den verschiedensten Epochen der Erdgeschichte stammen. Je „jüngeren” Datums sie sind, desto stärker können sie unbewusst unser Verhalten beeinflussen – auch noch im Computerzeitalter des 21. Jahrhunderts.

Um bizarre, krankhafte Störungen des menschlichen Seelenleben noch besser einordnen zu können, werden in Zukunft sicher auch verstärkt evolutionäre Überlegungen zum Tragen kommen, die vielleicht sogar die menschliche Psychopathologie „revolutionieren” werden; noch allerdings ist es nicht soweit, denn die evolutionäre Psychiatrie steckt noch in den Kinderschuhen.

Für die Depression existieren allerdings evolutionär-psychologische Theorien, die sehr stichhaltig und plausibel klingen – auch weil sie von jüngeren neurobiologischen Forschungen untermauert werden konn- ten.

Evolutionspsychologische Fragestellungen zielen immer darauf ab, einen Nutzwert zu identifizieren, der sich hinter einem krankmachenden Symptom oder einer unangepassten Verhaltensweise verstecken könnte; was ist das Gute im Schlechten – das ist immer die Frage dabei. Findet man den Sinn nicht in der Gegenwart, muss man in der evolutionären Vergangenheit danach suchen – weil die Umwelt sich zwischenzeitlich radikal geändert und gewandelt hat.

Da depressive Erscheinungen weltweit auftreten, seit Menschengedenken bekannt sind und sogar im Tierreich eine Entsprechung haben, ist es mehr als unwahrscheinlich, dass sie auf Zufälligkeiten beruhen und nur Schlechtes für die Leidenden beinhalten.

Wenn dem so wäre, hätte die Evolution Millionen Jahre Zeit gehabt, diese schädliche Anlage auszumerzen. Es wird bei der Depression so sein, wie bei vielen psychosomatischen Störungen auch, nämlich dass ursprünglich positive Effekte – in prähistorischer Zeit –, in der Moderne sich ins Gegenteil verkehren. Einfach deshalb, weil ungewöhnliche Verhaltensweisen oder seltsame seelische Reaktionen ihren Anpassungswert verloren haben und nicht mehr in die heutige Zeit passen. Im Falle einer Depression spricht man ja auch zu Recht von einer Erkrankung, die behandelt werden muss.

Im Folgenden will ich zuerst auf Ursache und Symptome einer Depression zu sprechen kommen, sowie auf die neurobiologischen Veränderungen, die dahinter stecken. Danach möchte ich Ihnen eine evolutionspsychologische Theorie über die Nützlichkeit der Depression vorstellen. Aber zunächst noch zwei Beispiele aus dem Tierreich, denn auch Tiere reagieren „depressiv”.

Insekten können „depressiv” sein

Grillen sind Tiere der Sonne und des Sommers. Beim Spaziergang durch Feld und Wiese vernimmt der aufmerksame Naturfreund, an Wegrändern und Feldreinen, das beständige lockende Zirpen der Männchen, das die Weibchen entzücken soll. Auch bei vorsichtigster Annäherung gelingt es in der Regel nicht, den Verursacher solcher Konzerte ausfindig zu machen. Schon leichte Bodenerschütterungen lassen den Geiger verstummen und ihn kopfüber in seinen Fluchttunnel verschwinden. Erst wenn die Luft rein ist, kommt er wieder zum Vorschein und beginnt seine Ständchen von neuem.

Was man nicht vermuten würde ist die Tatsache, dass diese scheuen Käferchen untereinander richtig aggressive Biester sind; natürlich hauptsächlich die Männchen. Eifersüchtig bewachen sie ihr kleines Reich und verteidigen es heftig gegen jeden Eindringling. Grilleriche – die sich in die Quere kommen – gehen augenblicklich aufeinander los und bekämpfen sich aufs Heftigste. Einer der streitbaren Zirper ist immer der Sieger; der andere raschelt davon – so schnell er vermag.

Der Biologe R. D. Alexander studierte im vorigen Jahrhundert das Zweikampfverhalten dieser Tierchen und machte dabei eine erstaunliche Entdeckung: Grillen verfügen über die bemerkenswerte Fähigkeit der Selbsteinschätzung. Das heißt, je nachdem, ob sie Kämpfe verlieren oder gewinnen, sinkt oder steigt ihr Selbstbewusstsein. Männliche Grillen, die einige Kämpfe hintereinander gewonnen haben, verfallen in eine Art von Größenwahn – der sie immer siegessicherer macht.

Da sie sich die Ausgänge ihrer Kämpfchen sehr gut merken können, gehen sie bei einer Serie von Siegen automatisch davon aus, dass das immer so weiter gehen wird. Von Erfolg zu Erfolg werden sie deshalb aggressiver, selbstbewusster und verbissener – bis sie eines schönen Tages auf ihren Meister treffen…

R. D. Alexander simulierte diese Situation mit einer Grillenattrappe, die er gegen die aggressiven Rambos in Stellung brachte; und gegen die sie natürlich nicht gewinnen konnten. Nachdem sie zwei, dreimal gegen die Kunstgrille den Kürzeren zogen, verließ sie merklich der Mut und ihre anfängliche Siegesgewissheit viel in sich zusammen wie eine Seifenblase. Sie wirkten deprimiert und demoralisiert und diese Einstellung ließ sie nun ihre Zweikämpfe verlieren – Zweikämpfe gegen echte Grillen, die sie früher ohne weiteres gewonnen hätten.

Diese negative Erwartungshaltung erinnert entfernt an jene hoch bezahlten Fußballprofis, die nicht das Geringste mehr auf die Reihe kriegen und unverständlicherweise von einer Niederlage in die nächste stolpern. Die Fans raufen sich verzweifelt die Haare, weil es den Anschein hat, dass die kickende Millionärstruppe komplett die Fähigkeit verloren hat, Spiele zu gestalten und Siege zu erringen.

Depression bei Gänsen

Haben junge Graugänse sich einmal „verliebt”, bleiben sie verpaart und sich verbunden – ein Leben lang. Natürlich passiert es unweigerlich – irgendwann –, dass einer von beiden nicht mehr ist. Der Zurückbleibende reagiert mit völliger Verzweiflung auf den Verlust seines Gefährten. Tagelang sucht er nach ihm; alle Plätze werden abgeklappert an denen sich das Gänsepaar früher einmal aufgehalten hat. Pausenlos ertönt sein verzweifelter Distanzruf, ausgestoßen in der Hoffnung, irgendwoher Antwort zu bekommen.

Trauernde, niedergeschlagene Gänse verändern ihr Verhalten völlig, da ihr Selbstbewusstsein durch den Verlust des Kameraden sehr stark angeknackst ist. Ehedem in der Hackordnung ganz oben rangierende Tiere purzeln durch diesen Schicksalsschlag die Rangleiter ganz nach unten.

Auffallend ist die große Schreckhaftigkeit, die vereinsamte Tiere befällt; Angst vor allem Möglichen scheint nun ihr ständiger Begleiter zu sein. Sie fressen weniger, schlafen weniger und sind rastloser und unruhiger als alle anderen; manche werden auch apathisch und blicken teilnahmslos und traurig in die Gegend. Im Laufe der Zeit verändert sich die Gesichtsphysiognomie der Gebeutelten – sie werden zu einem Zerrbild ihrer selbst.

Vor allem die Partie um die Augen herum ist betroffen; seelisch leidende Gänse nehmen einen Ausdruck an, wie er in verblüffender Weise denjenigen Menschen ähnelt, die sich grämen oder die Schlimmes erlebt haben.

Eine veränderte Balance zwischen Sympathikus und Parasympathikus ist die Ursache dafür. Die Verschiebung der neuronalen Aktivitäten im vegetativen Nervensystem bewirkt eine Tonusänderung der Muskulatur, die, im Gesicht – durch Erschlaffung –, den Ausdruck der Melancholie erzeugt; bei einer verlassenen Graugans genauso wie bei einem sich grämenden und trauernden Menschen.

Allgemeines zur Depression

Die Depression ist die häufigste psychiatrische Erkrankung überhaupt. Man geht davon aus, dass etwa jeder Zehnte einmal in seinem Leben an einer Depression erkrankt. Depressionen können alle Altersklassen betreffen. Frauen sind davon etwa doppelt so häufig betroffen wie Männer. Schätzungen gehen davon aus, dass etwa 5% aller Deutschen ständig schwer depressiv sind. Hinzukommen noch einmal 5% von Fällen leichterer depressiver Zustände. Die Dunkelziffer unerkannter Fälle kann ähnlich hoch sein, da eine Depression sich manchmal hinter körperlichen Beschwerden versteckt und unerkannt bleibt. Zählt man alles zusammen, ist die Depression die häufigste Erkrankung überhaupt. Geschätzte 12.000 Suizide gehen in Deutschland jährlich auf das Konto depressiver Verstimmungen.

In der Nervenheilkunde wird die Depression zu den affektiven Störungen gezählt. Im Klassifi- kationssystem der Erkrankungen, dem Katalog ICD 10, wird die Krankheit gegenwärtig als depressive Episode oder als rezidivierende depressive Störung bezeichnet. Der Schweregrad wird unterteilt in leicht, mittel und schwer.

Eine andere, uralte Bezeichnung für Depression ist der Begriff Melancholie, der bereits seit der Antike existiert und schon im 5.Jahrhundert vor Christus verwendet wurde. Das Wort Melancholie leitet sich von schwarzer Galle ab.

Der römische Arzt Galen, Leibarzt von Marc Aurel, ging davon aus, dass anhaltende Traurigkeit und Schwermut mit einem Überschuss an dickflüssiger, ätzender, schwarzer Galle einhergeht, die giftige Ausdünstungen produziert und die der Grund für schwarze Gedanken, traurige Verstimmtheit und für eine Umnachtung des Geistes ist.

Die körperlichen Veränderungen, die immer mit dem Auftreten schwerer depressiver Verstimmungen einhergehen, haben schon die Ärzte zu allen Zeiten mächtig beeindruckt. Der französische Arzt E. Régis beschreibt 1885 in seiner Arbeit “Manual pratique de médecine mentale” den Melancholiker wie folgt: “In ihrem Zustand melancholischer Depression wirken die Kranken sichtlich gealtert, sie sind abgemagert, gebrochen, voller Runzeln, ohne Kraft und Energie; ihr Gesichtsausdruck verrät Niedergeschlagenheit und Stumpfsinn; ihr Teint ist fahl, sie sagen kein Wort, bewegen sich nicht und verbringen ihre Zeit regungslos daliegend…Das wirkt sich auch auf die organischen Funktionen aus, die durch diesen Zustand in Mitleidenschaft gezogen werden. Der Puls sinkt auf 40 bis 50 Schläge; in ähnlicher Weise herabgesetzt sind Temperatur, periphere Zirkulation, Sekretion und Ausscheidung…”

Hamlet, tragischer Held in William Shakespeares gleichnamigen Trauerspiel, ist als Romanfigur der Prototyp des Melancholikers schlechthin. Die tiefgreifende Desillusionierung die Hamlet erfasst, führt ihn in Abgründe voller Verzweiflung, Weltschmerz und Grübelei. Seine Schwermut kann man als den Ausdruck einer seelischen Überforderung interpretieren – einer Überforderung – die man in modernen Zeiten als Stress bezeichnen würde.

Die Depression der tragischen Titelfigur beschreibt der Dichter mit seiner unnachahmlichen Ausdrucksfülle:

Ich habe seit kurzem – ich weiß nicht wodurch – alle meine Munterkeit eingebüßt, meine gewohnten Übungen aufgegeben; und es steht in der Tat so übel um meine Gemütslage, dass die Erde, dieser treffliche Bau, mir nur ein kahles Vorgebirge scheint; seht ihr, dieser herrliche Baldachin, die Luft; dies wackere, umwölbte Firmament, das majestätische Dach mit goldenem Feuer ausgelegt: kommt es mir doch nicht anders vor als ein fauler, verpesteter Haufe von Dünsten…

Leitsymptome einer Depression

Leitsymptom einer schwereren depressiven Episode ist ein Antriebsverlust, der oft auch mit einer Verlangsamung der Bewegungen verbunden ist. Die Verlangsamung bezieht auch die Denkvorgänge mit ein; kognitive Prozesse ziehen sich dahin und laufen ab wie in Zeitlupe.

Verlust der affektiven Resonanz ist ein weiteres Hauptsymptom einer Depression: Die Erkrankten sind nicht fähig gefühlsmäßig auf ihre Umwelt zu reagieren; sie wirken innerlich wie abgestorben; sie scheinen keine Gefühle mehr zu haben; jedenfalls keine positiven.

Häufig findet sich auch eine innere Unruhe, die mit einer gewissen Ängstlichkeit einhergeht.

Schlafstörungen sind ebenso häufig; desgleichen die bleierne Müdigkeit frühmorgens, die sich gegen Nachmittag zu oder am Abend bessert.

Depressive Episoden können mit mannigfachen körperlichen Beschwerden einhergehen, die auf der Seite zur Hypochondrie zur Sprache kommen. Störungen der Libido sind bei schwereren Formen eigentlich immer gegeben; Störungen des körpereigenen Immunsystems ebenso.

Formen depressiver Störung

In Lehrbüchern der Psychiatrie sind depressive Störungen häufig in verschiedene Formen aufgeteilt, die zum Teil auch etwas über die Ursache der depressiven Erscheinung aussagen. Obwohl diese Klassifikation im modernen Diagnoseschema nicht berücksichtigt ist, möchte ich sie trotzdem an dieser Stelle anführen.

Als Zyklothymie bezeichnete man jene affektiven Psychosen, bei denen es zyklische Veränderungen zwischen depressiven und manischen Zuständen gibt. Diese endogene Depression wurde der reaktiven gegenübergestellt. Unter endogen verstand man jene Depressionsform, die eigenständig, quasi von innen heraus, ihren Anfang nimmt. Nach dem modernen Diagnoseschema würde diese Erkrankung heute rezidivierende depressive Störung heißen.

Eine reaktive Depression ist, wie der Name schon sagt, eine Reaktion auf irgendetwas. Plötzliche bzw. traumatisch erlebte Objektverluste (Tod, Trennung) führen nicht selten zu schweren Formen einer Depression, z. B. der Liebeskummerdepression. Heutzutage würde man diese Form der seelischen Störung als depressive Reaktion bezeichnen.

Eine Erschöpfungsdepression bezeichnet treffend jenen seelischen Zustand, der sich aufgrund einer chronischen Überforderung einstellt. Diese Belastung, allgemein als Stress bezeichnet, kann sowohl körperlich wie auch seelisch sein.

Die larvierte Depression ist die Form einer depressiven Störung, bei der körperliche Beschwerden im Vordergrund stehen und die depressive Symptomatik überdecken. Mehr Information über dieses interessante Phänomen gibt es auf der Seite Hypochondrie.

Der Ausdruck Winterdepression bringt zum Ausdruck, dass es durch den Rückgang der Tageslänge zu depressiven Verstimmungen kommen kann. Hier ist möglicherweise ein evolutionärer Mechanismus am Werke, der, ähnlich wie beim Winterschlaf-Verhalten vieler Tiere, Stoffwechselvorgänge und Aktivität drosselt, um Energie sparend die dunkle Jahreszeit zu überbrücken. Bei dieser Depressionsform hilft manchmal eine Lichttherapie, die auf den Transmitter Melatonin einwirkt. Manchmal tritt so eine saisonelle Depression auch im Frühjahr auf.

Bei der Wochenbettdepression, dem Baby-Blues, bewirken wohl die drastisch abfallenden Hormonwerte nach der Geburt des Kindes, dass frischgebackene Mütter oft alles Andere als glücklich wirken.

Eine organische Depression ist ein depressiver Zustand, der im Gefolge einer anderen Erkrankung auftritt. Die Hormone der Schilddrüse haben einen unspezifisch-antreibenden Effekt auf das Zentralnervensystem. Fallen durch eine Unterfunktion der Schilddrüse die Werte von T3 und T4 in den Keller, kommt es zu einer Verlangsamung kognitiver Prozesse, verbunden mit einer Antriebsverminderung und einer dysphorischen Stimmungslage. Übrigens steuern die Hormone der Schilddrüse bei den winterschlafenden Tieren den Übergang vom Wach- zum Schlafzustand und umgekehrt.

Arteriosklerose von Hirngefäßen (Zerebralsklerose) ist häufig bei älteren Patienten der Auslöser einer organischen Depression. Auch eine Intoxikation (Vergiftung) kann eine depressive Verstimmung zur Folge haben; desgleichen Gehirnveränderungen als Folge von Bluthochdruck oder Überaktivität des Neben- nierenmarks.

Bei der agitierten Depression stehen mehr oder weniger starke Unruhezustände im Vordergrund, die manchmal extreme Ausmaße annehmen und auch zu gemeingefährlichen Handlungen führen können, wie z. B zu Brandstiftungen oder auch zu erweiterten Suiziden. Die Erkrankten wirken getrieben; sie reden hastig, wobei beständiges Jammern im Vordergrund steht. Die Übererregtheit des Nervensystems drückt sich durch einen starken Bewegungsdrang aus, der die Betroffenen nicht stillsitzen lässt. Ständig laufen sie, Hände ringend und gestikulierend umher und bringen durch ihre aufgedrehte Art die Angehörigen zur Verzweiflung.

Neurobiologie

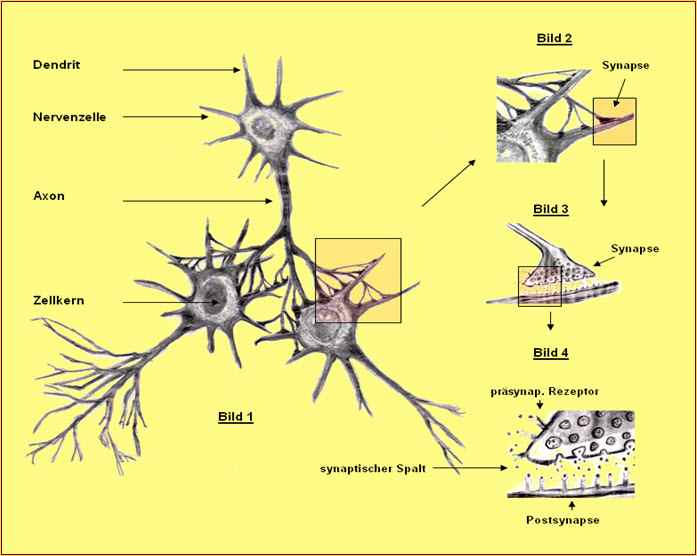

Das pittoresk anmutende Gebilde in der Abbildung oben ist die künstlerische Darstellung einer Dreier- gruppe von Nervenzellen. Das oberste Neuron ist mit seinem verzweigten Zellfortsatz, dem Axon, in vielfältiger Weise mit den zwei unteren Nervenzellen verdrahtet und verschaltet.

Die Abbildung 2 vermittelt in etwa eine Vorstellung davon, wie die Verzweigungen des eines Neurons auf den Dendriten eines anderen aufsitzen. In Wirklichkeit wäre dieser Abschnitt aber viel komplexer, da Ner- venzellen sich untereinander mit Zehntausenden oder gar Hunderttausenden von Verknüpfungsstellen berühren.

Die Abbildung 3 zeigt so einen Berührpunkt, den man Synapse nennt. Die Kügelchen in der Synapse sind winzige Bläschen, die den Neurotransmitter enthalten.

Wie in Abbildung 4 erkennbar, trennt zwei Nervenzellen ein winziger Zwischenraum – der synaptische Spalt. Das Pünktchengewusel im Spaltraum sind die freigesetzten Neurotransmitter, die für die „Kommu- nikation” zwischen den Nervenzellen sorgen.

Die Strukturen die wie „Sticks” aussehen und auf einer Membran gegenüber sitzen (Postsynapse), sind Rezeptoren, die den Transmitter auffangen und kurzzeitig binden. Solche Sticks sitzen auch auf der Synapse selber (präsynaptischer Rezeptor) – um den freigesetzten Neurotransmitter wieder einzufan- gen – damit er zurückgeführt werden kann zur Wiederverwendung.

Nervenzellen verarbeiten Impulse

Das Zentralnervensystem aller höheren Lebewesen besteht aus Milliarden einzelner Nervenzellen, der so genannten Neurone. Wie ein wucherndes Pilzgeflecht sieht unter dem Mikroskop die Verfilzung dieser Gehirnbausteine aus; Billionen Mal untereinander verschaltet und verdrahtet ergeben sich Gebilde ungeheurer Komplexität. Erst diese Komplexität ermöglicht es, dass in so einem materiellen Stückchen Zellgewebe so etwas Unglaubliches entstehen kann wie ein immaterieller Gedanke. So phantastisch die Effekte sind, die Nervenzellen als Kollektiv erbringen, so banal ist die Aufgabe einer einzelnen: Auffangen von elektrischen Impulsen und Weiterleitung des Reizes an die Nachbarn.

„Verarbeitung elektrischer Impulse”, so könnte man die Funktion einer Nervenzelle definieren. Diese elektrischen Impulse können spontan entstehen oder über die Sinnesorgane als Reizflut das Gehirn erreichen. Als Ergebnis mag vielleicht eine Handlung resultieren, ein Gedankengang angestoßen werden oder eine gefühlsmäßige Resonanz erfolgen. Sehr, sehr oft – wenn ein Reiz unterschwellig ist oder für ein Individuum ohne Belang – passiert auch gar nichts: Im Neuronendschungel unseres Denkorgans bleibt er stecken und verpufft.

Synapsen übertragen Erregung

Wie in einem isolierten Kabel jagen durch das Axon einer Nervenzelle Stromimpulse in Richtung Peripherie. In dem Gewirr zahlloser Endverzweigungen schießen die elektrischen Entladungen in Abertausende von Synapsen – die wie Saugnäpfe eines Kraken an anderen Nervenfasern fest hängen (siehe Abbildung 2).

Die Wucht der anbrandenden elektrischen Impulse lässt winzige Bläschen am Unterrand der Synapsen zerplatzen. Myriaden chemischer Botenstoffe ergießen sich in den synaptischen Spalt und schon Millise- kunden später sind sie am anderen Ufer angekommen und setzen dort die nächste Flutwelle elektrischer Impulse in Gang.

Synapsen sind die Überträger der elektrischen Ladung von einer Nervenzelle zur anderen. Diese Übertragung geschieht aber nicht durch einen Stromimpuls sondern durch Freisetzung chemischer Substanzen. Neurotransmitter erfüllen diese Aufgabe. Sie müssen dazu aber an den Rezeptoren festmachen, die sich auf der Postsynapse befinden (siehe Abbildung 3). Praktisch zeitgleich entsteht damit ein neuer Stromimpuls in dieser Nervenzelle, der wiederum über das Axon in die Peripherie fließt…

Diese effektive, synaptische Impulsübertragung macht es möglich, dass große Neuronenverbände synchron erregt werden können – was eine wichtige Voraussetzung neuronaler Koordination ist.

Jede Kommunikation – im Zwischenmenschlichen – benötigt Pausen, um Inhalte und Wörter voneinander zu trennen. Neuronale Kommunikationsmuster funktionieren ähnlich: Intervalle der Erregung wechseln mit Phasen der Stille. So entsteht ein Code, der nicht nur im Gehirn verstanden wird, sondern im ganzen Körper. Mit dieser Sprache übermitteln die Nervenzellen ihre Befehle – bis in die hintersten Winkel unserer Körper.

Entscheidend für das Thema Depression ist – um kurz einen Bezug herzustellen –, dass die Pausen zwischen den einzelnen Wörtern bzw. zwischen den einzelnen Impulsen nicht zu lange werden dürfen, da sonst der Sinn des neuronalen Codes verloren geht oder entstellt wird. Die Feinsteuerung des Gesamtorganismus ist dann infrage gestellt; in schweren Fällen sogar die Grobsteuerung.

MAO lauert im Spalt

Nervenzellen verstummen und machen die erwünschten Pausen, wenn sich die Botenstoffe im synaptischen Spalt verflüchtigen bzw. wenn sie zerstört werden und keine neuen eintreffen. Die Synapsen wirken dann wie Isolatoren zwischen den Nervenzellen.

Monoaminooxydase (MAO) heißt das Killerenzym, das in vielfacher Ausführung den synaptischen Spalt beherrscht – einem Monster gleich, das jagt auf die eintrudelnden Transmitter macht. Wem sie erwischt den oxydiert sie und bringt ihn dadurch um die Ecke. Nur wenn sehr viele Transmitter zeitgleich ausgestoßen werden, haben genügend die Chance, sicher das andere „Ufer” zu erreichen und den gefräßigen Enzymen zu entgehen.

Aber die Bindungsstellen stoßen ihre Transmitter kurzfristig wieder ab und befördern sie zurück in den gefährlichen Spalt, wo Armeen von MAOs nur darauf warten, sie eliminieren zu können. Manche Transmitter schaffen es dennoch zurück in ihre Synapse; feine Kanäle nehmen sie auf und bringen sie in das rettende Innere. Aber schon der nächste Impuls, der die Synapse trifft, schleudert sie wieder hinaus in den Spalt… Zwischen dem Heer der Transmitter, das die Impulsübertragung garantiert und der Armee der zerstörerischen MAO, die für die notwendigen Pausen sorgt, herrscht ein delikates Gleichgewicht, das die Evolution sehr fein eingestellt hat.

Lassen sich z. B. die Transmitter leichter und schneller freisetzen oder sind die MAO-Enzyme etwas verschlafen, übertragen die Neurone eine länger anhaltende Erregung. Manische und rastlose Gemütslagen werden dadurch wahrscheinlicher.

Hängen die Transmitter dagegen träge in den Synapsen fest oder ist die Gesamtzahl der Synapsen erniedrigt, sinkt die übertragene Impulsrate der entsprechenden Neurone und eine eher träge und passiv-depressive Gemütslage macht sich breit.

Neurobiologen entdeckten im Laufe der Zeit eine Vielzahl von Substanzen die Transmittereigenschaften haben. Für das Thema Depression am Wichtigsten sind aber die beiden Monoamine Noradrenalin und Serotonin. Schon lange bestand der Verdacht, dass bei einer Depression der Gehirnstoffwechsel verändert ist, das heißt, dass in manchen Bereichen des Gehirns vor allem ein Zuwenig von diesen Botenstoffen existiert. Die reduzierte elektrische Aktivität dieser Hirnareale führt zu einer Verminderung vegetativer, emotionaler und kognitiver Kapazitäten – kurzum es kommt zu einer Teilabschaltung des Gehirns.

Findige Pharmakologen und Biochemiker entdeckten schon im vorigen Jahrhundert Substanzen, die diese Dysfunktionen im Gehirn ausgleichen konnten. Was aber bei einer Depression sich genau abspielt, darüber wusste man lange Zeit sehr wenig; erst durch neuere Erkenntnisse lüftete sich der Schleier.

Hippocampus hat zentrale Bedeutung bei Depression

Tierexperimente in neuerer Zeit zeigten eindrucksvoll, dass depressionsähnliche Störungen mit Schäden an Nervenzellen einhergehen, die zum Gehirnareal des Hippocampus gehören. Der Hippocampus ist Teil einer evolutionsbiologisch älteren Gehirnregion – dem limbischen System. Er spielt beim Erinnerungs- vermögen die Hauptrolle und ist für die Steuerung emotionalen Verhaltens von großer Wichtigkeit. Neurobiologen konnten nachweisen, dass Stress bei Tieren – der von Artgenossen ausgeht – Veränderungen an Nervenzellen hervorruft, die in der Hippocampus-Formation zu finden sind.

Hippocampus-Neurone können regenerieren

Dass das Gehirn zur Neubildung von Nervengewebe in der Lage ist, galt für lange Zeit als völlig ausgeschlossen. Für den Bereich des Hippocampus konnte man zeigen, dass dieses Dogma der Neurobiologie nicht unumstößlich ist. Hier ist es anscheinend ein ganz normaler Vorgang, dass untergegangene Nervenzellen wieder nachwachsen. Voraussetzung zu dieser Neurogenese sind embryonale Stammzellen. Diese unspezialisierten Zellen können sich in mehreren Schritten in jeden Zelltyp verwandeln, den es im Körper gibt.

Stammzellen gibt es in vielen Arealen des Gehirns. Um sie aber in funktionsfähige Nervenzellen zu verwandeln sind bestimmte Umgebungsparameter wichtig, die nach vorläufigen Erkenntnissen nur im Hippocampus und im Riechhirn existieren. Nur in diesen Arealen ist deshalb eine Neubildung von Nervenzellen möglich.

Es ist bei Mensch und Tier offensichtlich von großer Wichtigkeit, untergegangene Nervenzellen in diesen Gehirnbereichen zu regenerieren – weil ein funktionsfähiges Gehirn nicht auf sie verzichten kann. Für andere Gehirnbereiche gilt dies offensichtlich nicht und deshalb existiert dort auch keine Neurogenese.

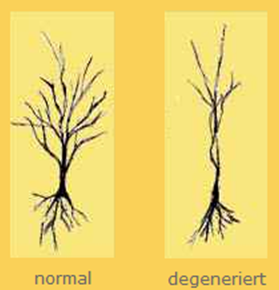

Sie sehen hier skizziert die mikroskopische Aufnahme zweier präparierter Nervenzellen (Pyramidenneurone) aus der Hippocampus-Formation eines Versuchstieres (Tupaia berlangeri). Die Abbildung links zeigt eine Nervenzelle in ihrem Normalzustand. Die andere Abbildung rechts zeigt die Nervenzelle eines Versuchstieres, das einer chronischen psychosozialen Stresssituation ausgesetzt war. Auffallend ist der Schwund der dendritischen Nervenverzweigungen im rechten Bild, der eine direkte Folge von Dauerstress ist.

Sie sehen hier skizziert die mikroskopische Aufnahme zweier präparierter Nervenzellen (Pyramidenneurone) aus der Hippocampus-Formation eines Versuchstieres (Tupaia berlangeri). Die Abbildung links zeigt eine Nervenzelle in ihrem Normalzustand. Die andere Abbildung rechts zeigt die Nervenzelle eines Versuchstieres, das einer chronischen psychosozialen Stresssituation ausgesetzt war. Auffallend ist der Schwund der dendritischen Nervenverzweigungen im rechten Bild, der eine direkte Folge von Dauerstress ist.

Aufgrund dieser Erkenntnisse an tierischen Modellen, wurden Gehirne depressiver Menschen computertomographisch dargestellt. Auch hier stellte man fest, dass bei längerer Depression eine Schrumpfung der Hippocampus-Formation nachweisbar ist. Die Computerbilder bewiesen eindeutig, dass Melancholiker eklatante Probleme mit ihren Hippocampus-Neuronen haben. Sterben welche ab, dünnen sich die Strukturen aus – ähnlich den spärlicher werdenden Kopfhaaren bei beginnender Glatzenbildung –, weil ein Nachwachsen nicht mehr stattfindet.

Noch vorhandene Pyramidenneurone – wieder ähnlich den Kopfhaaren – verlieren an Struktur und Substanz. Ihre Buschigkeit verschwindet, sie wirken dünn, dürr und dürftig – und so funktionieren sie auch.

Cortisol und Hippocampus

Die Hormone Cortisol und Corticosteron gehören zur Gruppe der Steroide. Sie werden im Rindenbereich der paarigen Nebennieren produziert. Sie erfüllen wichtige Aufgaben im Stoffwechsel von Mensch und Tier. Ein künstlich hergestelltes Corticoid ist das Medikament Kortison. Es wird in der Medizin eingesetzt, um überschießende Entzündungsreaktionen des Körpers abzubremsen; allerdings auch behaftet mit vielerlei Nebenwirkungen.

Hormone greifen in das Stoffwechselgeschehen von Organismen ein, indem sie in ihrem Zielgebiet an Strukturen im Zellkern andocken und so ganze Zellverbände an- oder abschalten. Diese Andockstationen werden Rezeptoren genannt; sie sind ganz spezifisch geformt und in ihrer Passung genau auf den Hormontyp zugeschnitten, der andocken soll. Das heißt, dass Cortisolrezeptoren im menschlichen Körper nur Cortisol oder Corticosteron „einfangen” und die anderen Hormone – die auch vom strömenden Blut antransportiert werden – „unbehelligt” lassen.

Das Gehirn ist unter anderem Zielorgan einer ganzen Menge von Hormonen oder hormonähnlichen Substanzen, die die Aktivität von Neuronenpopulationen steuern. Dementsprechend findet man im Gehirn spezifische Rezeptoren für allerhand biochemische Verbindungen. Interessant für unser Thema Depression ist die Tatsache, dass in der Formation des Hippocampus so viele Cortisolrezeptoren existieren, wie sonst nirgendwo im Gehirn.

Das heißt, der Hippocampus reagiert äußerst sensibel auf die Anwesenheit solcher Hormoncocktails im strömenden Blut. Forscher konnten nun zeigen, dass Cortisol und sein Verwandter Corticosteron jene Übeltäter sind, die die Nerven im Hippocampus schrumpfen lassen. Gestutzt und ausgedünnt sind sie nur noch eingeschränkt in der Lage, ihren vielfältigen Aufgaben nachzukommen.

Da der Hippocampus – einem Dirigenten nicht unähnlich – andere Gehirnregionen moduliert, geht durch die Degeneration seiner Strukturen die Feinabstimmung ganzer Hirnareale verloren, das heißt, dass in den Gehirnen Betroffener einiges aus dem Ruder läuft. Da alle Gedächtnisleistungen – wie Abspeicherung von Erlernten und Erlebten – ebenso zwingend über seine Schaltkreise laufen müssen, kann man sich denken, was es heißt, in diesem Gehirnbereich dürftig ausgestattet zu sein.

Stress treibt Cortisol in die Höhe

Wie oben angeführt, führt bei Tieren ein Überschuss von Cortisol im Blut zu Schrumpfung und Degeneration spezifischer Neuronenverbände in der Hippocampus-Formation. Forscher konnten diesen Effekt durch Dauergaben von Cortisol auslösen oder durch Stress.

Stress kann bei Tieren unter standardisierten Laborbedingungen auf vielfältige Weise künstlich erzeugt werden: Laborratten kann man z. B. dazu bringen, täglich, über eine gewisse Zeit, in kaltem Wasser zu schwimmen. Revierverteidigende Tiere kann man in den Nachbarkäfig eines höherrangigen verbringen. Durch den permanenten visuellen Kontakt mit dem Höherrangigen geraten subdominante Tiere in eine Stresssituation, der sie nicht ausweichen können. Diese Form psychosozialer Belastung ist besonders gut geeignet – im Tiermodell – menschlichen Stress zu simulieren, der häufig ebenso psychosoziale Ursachen hat.

Ob bei Mensch oder Tier, chronischer psychosozialer Stress aktiviert über neuroendokrine Regelkreisläufe im Gehirn, letztendlich, die Cortisolproduktion in den Nebennieren. Die Folge: Ein zum Normalzustand überhöhter Ausstoß von Glucocorticoiden. Diese körperliche Reaktion kann als eine Anpassungsleistung an den Stressor verstanden werden.

Auf der Seite Bei Gefahr aktiviert unser Körper Notfallprogramme aus archaischer Vergangenheit gehe ich etwas vertiefter auf diese Mechanismen ein. Für unser Thema Depression ist wichtig, dass körperlicher oder psychischer Stress den Körper mit Cortisol und seinem Verwandten Corticosteron überschwemmt. Da die Hippocampus-Formation als einzige Struktur im Gehirn über nennenswerte Cortisolrezeptoren verfügt, wird dieser Hirnbereich geradezu mit „Stresshormonen“ bombardiert. Die Folge sind degenerative Veränderungen in den Nervenzellfortsätzen und eine Blockade der Neurogenese untergegangener Nervenzellen. Die Folge ist der schon vielfach erwähnte Schrumpfungsprozess des Hippocampus.

Tiere, die solchen chronischen Stresssituation ausgesetzt wurden, reagieren wie deprimierte Menschen: Sie fressen weniger, sind ängstlicher als Nichtgestresste, vernachlässigen die Körperpflege und sitzen apathisch und tumb in ihren Käfigen. Mäuse, die sich unter Laborbedingungen ihr Futter durch Gedächt- nis- und Geschicklichkeitsleistungen „erarbeiten“ müssen, schneiden deutlich schlechter ab als ihre nicht gestressten Artgenossen.

Antidepressivum bringt Erlösung

Das Gute im Schlechten ist die Tatsache, dass diese pathologischen Veränderungen reversibel sind. Setzen die chronischen Stressvorgänge über einen längeren Zeitraum aus, fallen die Werte der Stress- hormone wieder auf Normalniveau. Die veränderte Architektur der Hippocampus-Neurone regeneriert sich mit der Zeit ebenfalls. Untergegangene Nervenzellen, die an der Neubildung durch Cortisol blockiert wurden, fangen wieder zu sprießen und zu wachsen an. Pathologisch verändertes Verhalten von Versuchstieren verliert sich und macht wieder normalen Umgangsformen Platz.

Im Tierversuch kann man diese Effekte noch während der Stressexperimente in Gang setzen: Durch Verabreichung eines Antidepressivums. Aber es kommt noch besser: Eine tierische Depression stellt sich erst gar nicht ein, wenn man ein Versuchstier medikamentös mit einem Antidepressivum unterstützt, solange es einer Stresssituation ausgesetzt ist.

Der Textteil 2 beschäftigt sich mit dem evolutionsbiologischen Nutzwert einer Depression.